Kubernetes 网络模型进阶

https://gocn.vip/topics/9932

https://edu.aliyun.com/roadmap/cloudnative

https://developer.aliyun.com/article/721151

一、Kubernetes 基本网络模型

本文来介绍一下 Kubernetes 对网络模型的一些想法。大家知道 Kubernetes 对于网络具体实现方案,没有什么限制,也没有给出特别好的参考案例。Kubernetes 对一个容器网络是否合格做出了限制,也就是 Kubernetes 的容器网络模型。可以把它归结为约法三章和四大目标。

约法三章的意思是:在评价一个容器网络或者设计容器网络的时候,它的准入条件。它需要满足哪三条? 才能认为它是一个合格的网络方案。

四大目标意思是在设计这个网络的拓扑,设计网络的具体功能的实现的时候,要去想清楚,能不能达成连通性等这几大指标。

约法三章

先来看下约法三章:

第一条:任意两个 pod 之间其实是可以直接通信的,无需经过显式地使用 NAT 来接收数据和地址的转换;

第二条:node 与 pod 之间是可以直接通信的,无需使用明显的地址转换;

第三条:pod 看到自己的 IP 跟别人看见它所用的IP是一样的,中间不能经过转换。

后文中会讲一下我个人的理解,为什么 Kubernetes 对容器网络会有一些看起来武断的模型和要求。

四大目标

四大目标其实是在设计一个 K8s 的系统为外部世界提供服务的时候,从网络的角度要想清楚,外部世界如何一步一步连接到容器内部的应用?

外部世界和 service 之间是怎么通信的?就是有一个互联网或者是公司外部的一个用户,怎么用到 service?service 特指 K8s 里面的服务概念。

service 如何与它后端的 pod 通讯?

pod 和 pod 之间调用是怎么做到通信的?

最后就是 pod 内部容器与容器之间的通信?

最终要达到目标,就是外部世界可以连接到最里面,对容器提供服务。

对基本约束的解释

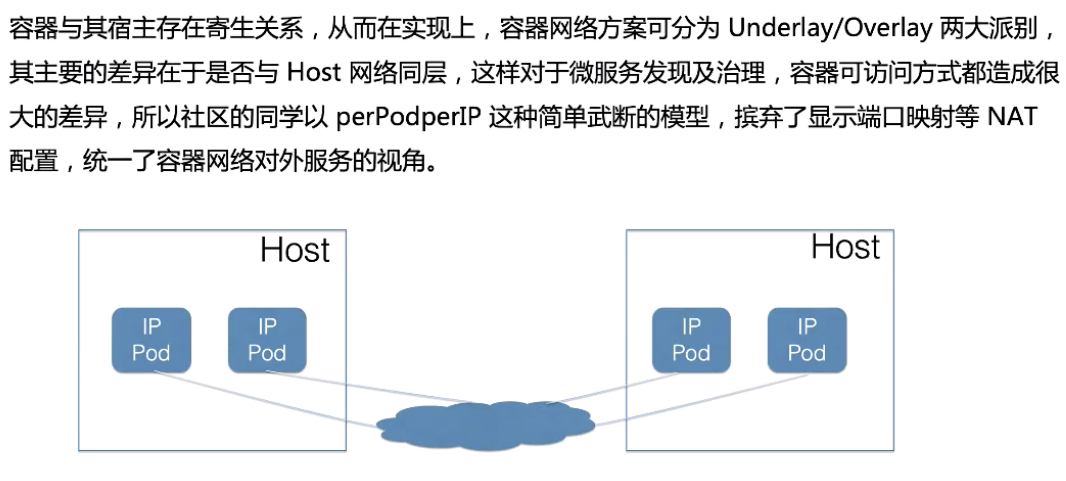

对基本约束,可以做出这样一些解读:因为容器的网络发展复杂性就在于它其实是寄生在 Host 网络之上的。从这个角度讲,可以把容器网络方案大体分为 Underlay/Overlay 两大派别:

Underlay 的标准是它与 Host 网络是同层的,从外在可见的一个特征就是它是不是使用了 Host 网络同样的网段、输入输出基础设备、容器的 IP 地址是不是需要与 Host 网络取得协同(来自同一个中心分配或统一划分)。这就是 Underlay;

Overlay 不一样的地方就在于它并不需要从 Host 网络的 IPM 的管理的组件去申请 IP,一般来说,它只需要跟 Host 网络不冲突,这个 IP 可以自由分配的。

为什么社区会提出 perPodperIP 这种简单武断的模型呢?我个人是觉得这样为后面的 service 管理一些服务的跟踪性能监控,带来了非常多的好处。因为一个 IP 一贯到底,对 case 或者各种不大的事情都会有很大的好处。

二、Netns 探秘

Netns 究竟实现了什么

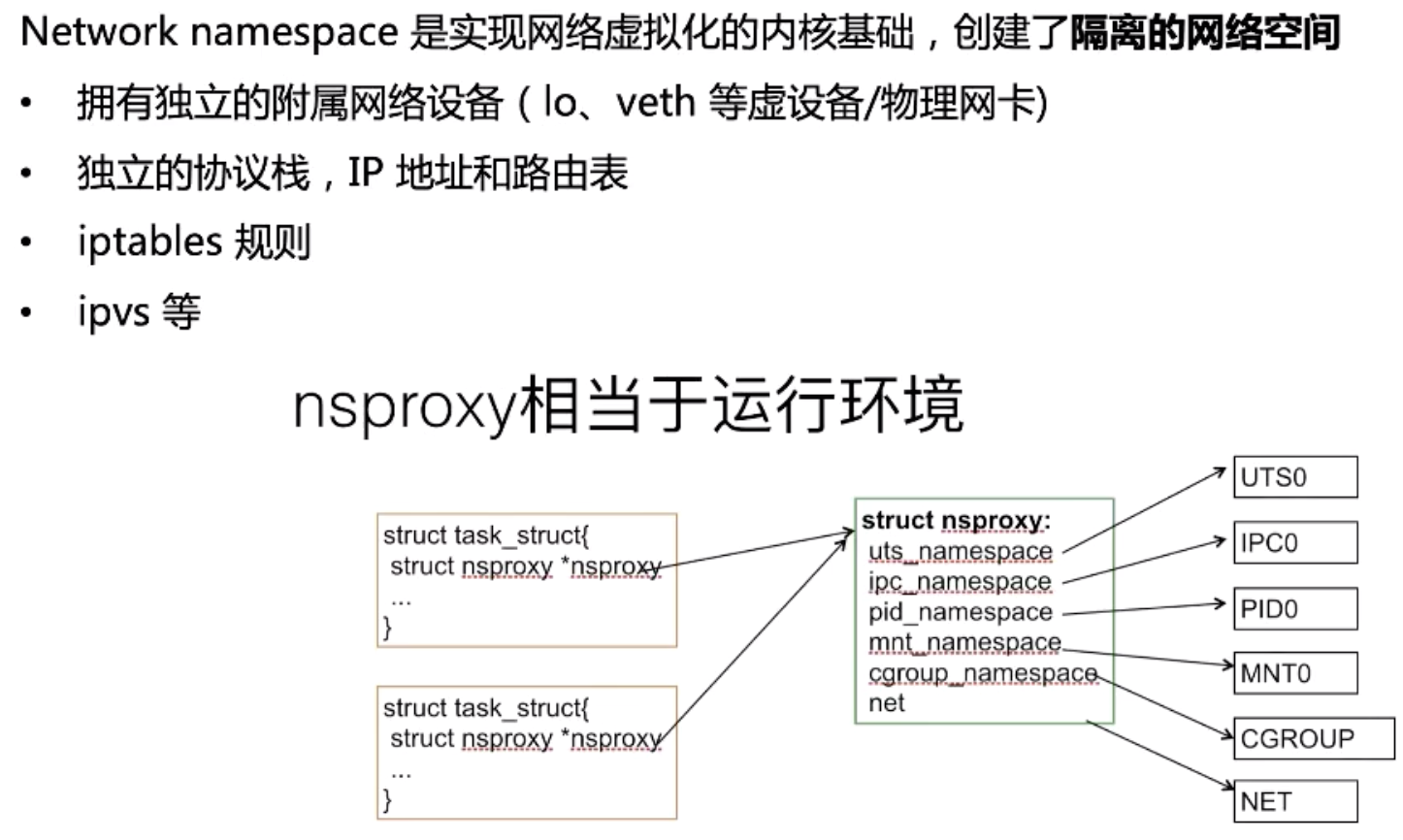

下面简单讲一下,Network Namespace 里面能网络实现的内核基础。狭义上来说 runC 容器技术是不依赖于任何硬件的,它的执行基础就是它的内核里面,进程的内核代表就是 task,它如果不需要隔离,那么用的是主机的空间( namespace),并不需要特别设置的空间隔离数据结构( nsproxy-namespace proxy)。

相反,如果一个独立的网络 proxy,或者 mount proxy,里面就要填上真正的私有数据。它可以看到的数据结构如上图所示。

从感官上来看一个隔离的网络空间,它会拥有自己的网卡或者说是网络设备。网卡可能是虚拟的,也可能是物理网卡,它会拥有自己的 IP 地址、IP 表和路由表、拥有自己的协议栈状态。这里面特指就是 TCP/Ip协议栈,它会有自己的status,会有自己的 iptables、ipvs。

从整个感官上来讲,这就相当于拥有了一个完全独立的网络,它与主机网络是隔离的。当然协议栈的代码还是公用的,只是数据结构不相同。

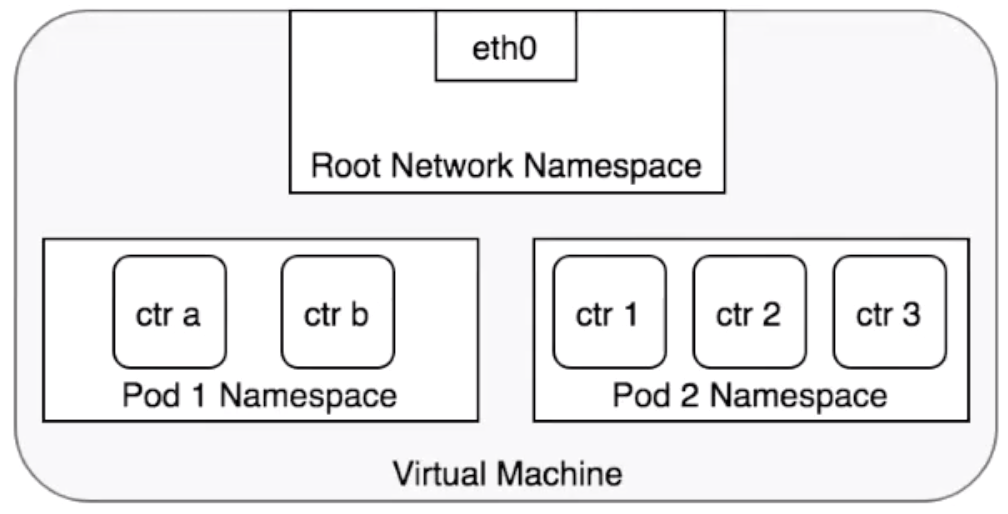

这张图可以清晰表明 pod 里 Netns 的关系,每个 pod 都有着独立的网络空间,pod net container 会共享这个网络空间。一般 K8s 会推荐选用 Loopback 接口,在 pod net container 之间进行通信,而所有的 container 通过 pod 的 IP 对外提供服务。另外对于宿主机上的 Root Netns,可以把它看做一个特殊的网络空间,只不过它的 Pid 是1。

三、主流网络方案简介

典型的容器网络实现方案

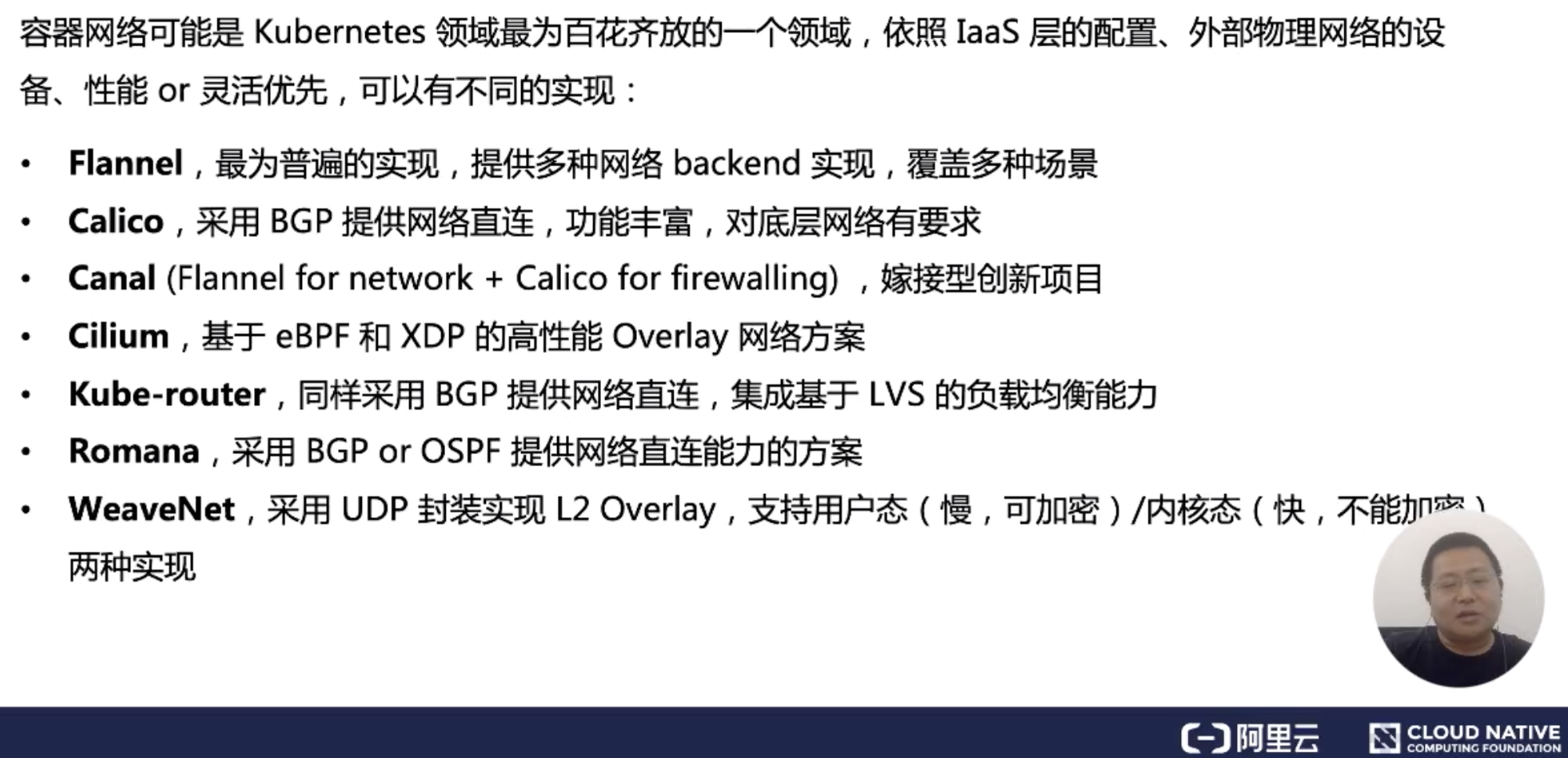

接下来简单介绍一下典型的容器网络实现方案。容器网络方案可能是 K8s 里最为百花齐放的一个领域,它有着各种各样的实现。容器网络的复杂性,其实在于它需要跟底层 Iass 层的网络做协调、需要在性能跟 IP 分配的灵活性上做一些选择,这个方案是多种多样的。

下面简单介绍几个比较主要的方案:分别是 Flannel、Calico、Canal ,最后是 WeaveNet,中间的大多数方案都是采用了跟 Calico 类似的策略路由的方法。

Flannel 是一个比较大一统的方案,它提供了多种的网络 backend。不同的 backend 实现了不同的拓扑,它可以覆盖多种场景;

Calico 主要是采用了策略路由,节点之间采用 BGP 的协议,去进行路由的同步。它的特点是功能比较丰富,尤其是对 Network Point 支持比较好,大家都知道 Calico 对底层网络的要求,一般是需要 mac 地址能够直通,不能跨二层域;

当然也有一些社区的同学会把 Flannel 的优点和 Calico 的优点做一些集成。我们称之为嫁接型的创新项目 Cilium;

最后讲一下 WeaveNet,如果大家在使用中需要对数据做一些加密,可以选择用 WeaveNet,它的动态方案可以实现比较好的加密。

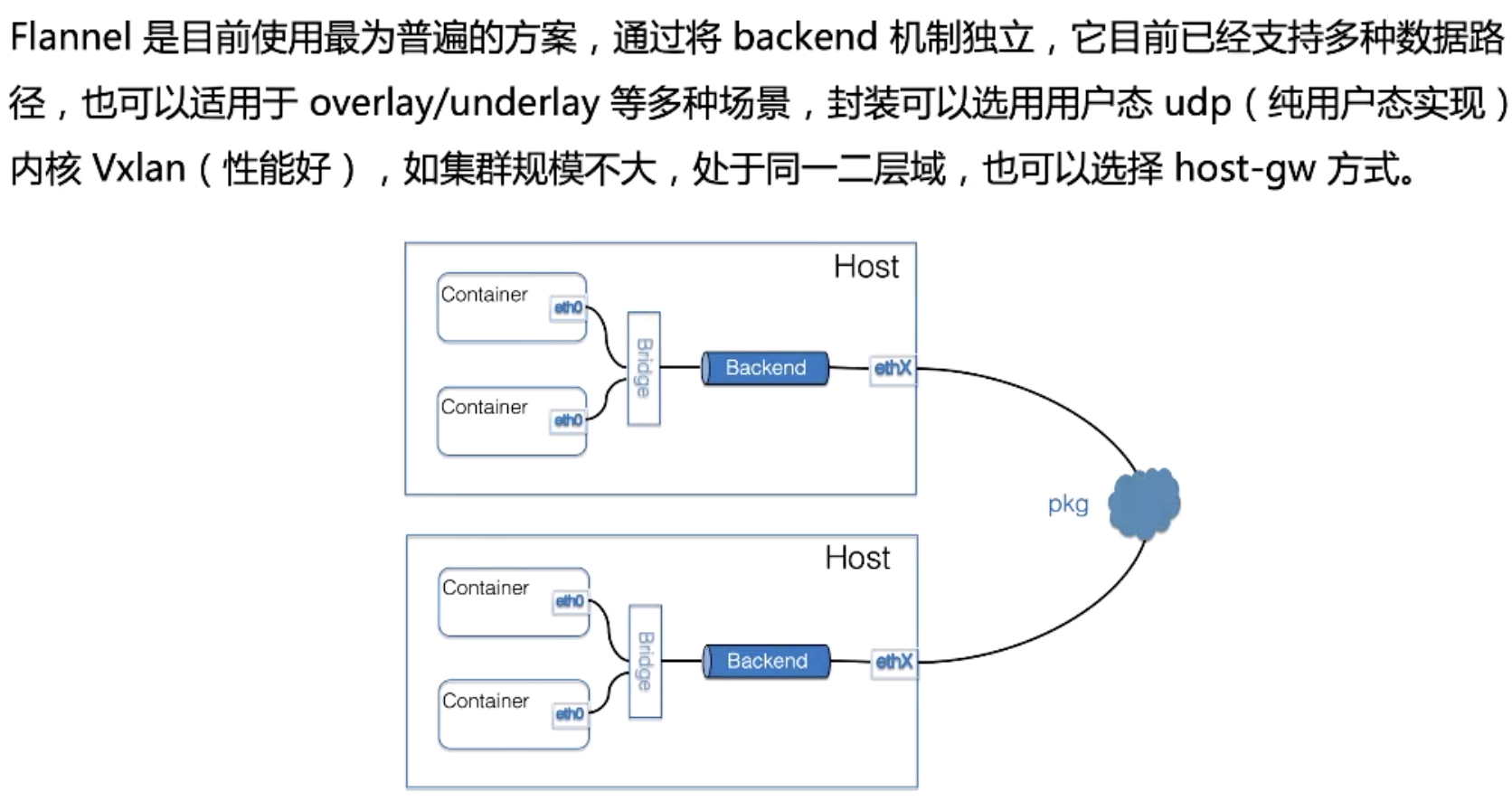

Flannel 方案

Flannel 方案是目前使用最为普遍的。如上图所示,可以看到一个典型的容器网方案。它首先要解决的是 container 的包如何到达 Host,这里采用的是加一个 Bridge 的方式。它的 backend 其实是独立的,也就是说这个包如何离开 Host,是采用哪种封装方式,还是不需要封装,都是可选择的。

现在来介绍三种主要的 backend:

一种是用户态的 udp,这种是最早期的实现;

然后是内核的 Vxlan,这两种都算是 overlay 的方案。Vxlan 的性能会比较好一点,但是它对内核的版本是有要求的,需要内核支持 Vxlan 的特性功能;

如果你的集群规模不够大,又处于同一个二层域,也可以选择采用 host-gw 的方式。这种方式的 backend 基本上是由一段广播路由规则来启动的,性能比较高。

四、Network Policy 的用处

Network Policy 基本概念

下面介绍一下 Network Policy 的概念。

刚才提到了 Kubernetes 网络的基本模型是需要 pod 之间全互联,这个将带来一些问题:可能在一个 K8s 集群里,有一些调用链之间是不会直接调用的。比如说两个部门之间,那么我希望 A 部门不要去探视到 B 部门的服务,这个时候就可以用到策略的概念。

基本上它的想法是这样的:它采用各种选择器(标签或 namespace),找到一组 pod,或者找到相当于通讯的两端,然后通过流的特征描述来决定它们之间是不是可以联通,可以理解为一个白名单的机制。

在使用 Network Policy 之前,如上图所示要注意 apiserver 需要打开一下这几个开关。另一个更重要的是我们选用的网络插件需要支持 Network Policy 的落地。大家要知道,Network Policy 只是 K8s 提供的一种对象,并没有内置组件做落地实施,需要取决于你选择的容器网络方案对这个标准的支持与否及完备程度,如果你选择 Flannel 之类,它并没有真正去落地这个 Policy,那么你试了这个也没有什么用。

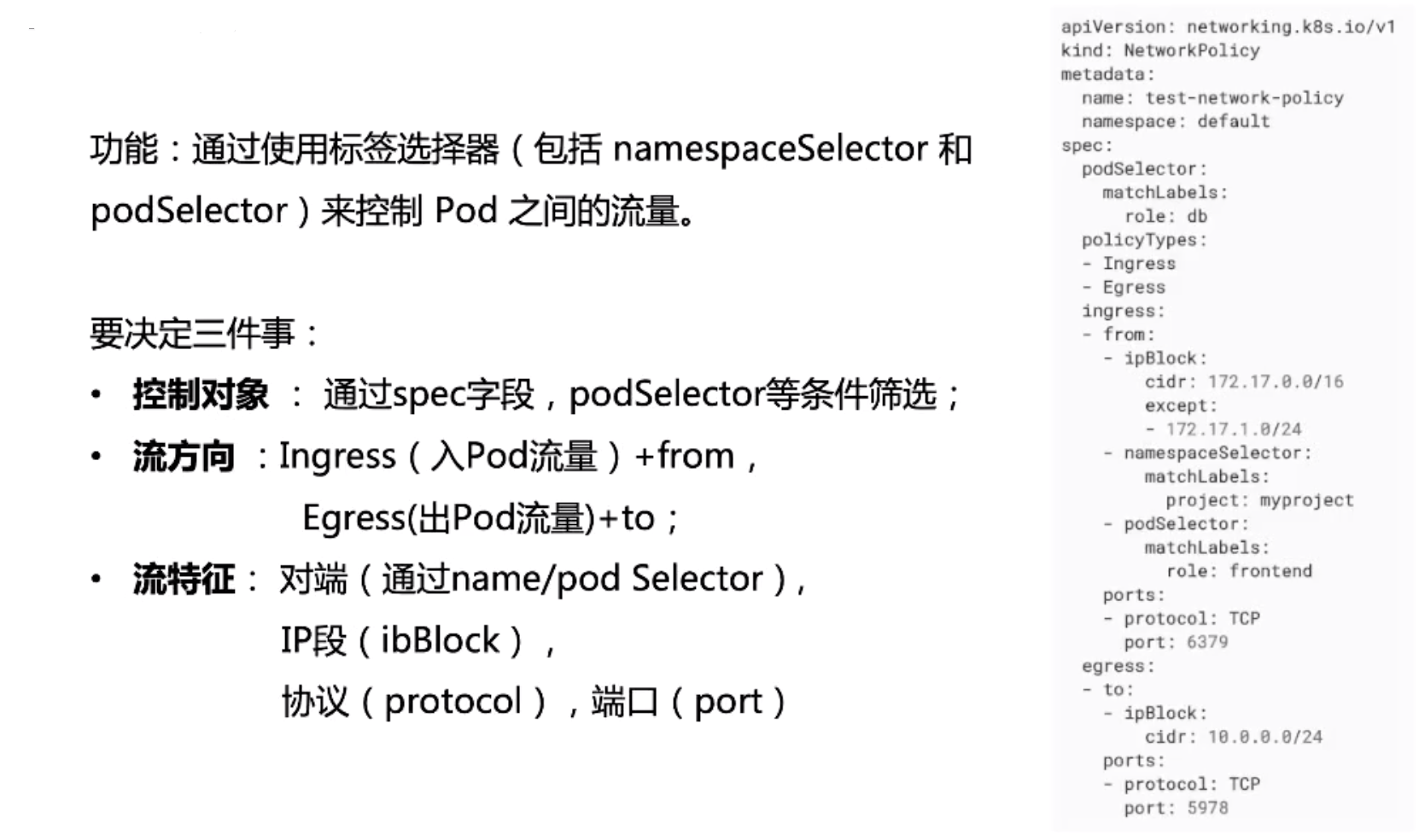

接下来讲一个配置的实例,或者说在设计一个 Network Policy 的时候要做哪些事情?我个人觉得需要决定三件事:

第一件事是控制对象,就像这个实例里面 spec 的部分。spec 里面通过 podSelector 或者 namespace 的 selector,可以选择做特定的一组 pod 来接受我们的控制;

第二个就是对流向考虑清楚,需要控制入方向还是出方向?还是两个方向都要控制?

最重要的就是第三部分,如果要对选择出来的方向加上控制对象来对它流进行描述,具体哪一些 stream 可以放进来,或者放出去?类比这个流特征的五元组,可以通过一些选择器来决定哪一些可以作为我的远端,这是对象的选择;也可以通过 IPBlock 这种机制来得到对哪些 IP 是可以放行的;最后就是哪些协议或哪些端口。其实流特征综合起来就是一个五元组,会把特定的能够接受的流选择出来 。

本文总结

本文内容到这里就结束了,我们简单总结一下:

在 pod 的容器网络中核心概念就是 IP,IP 就是每个 pod 对外通讯的地址基础,必须内外一致,符合 K8s 的模型特征;

那么在介绍网络方案的时候,影响容器网络性能最关键的就是拓扑。要能够理解你的包端到端是怎么联通的,中间怎么从 container 到达 Host,Host 出了 container 是要封装还是解封装?还是通过策略路由?最终到达对端是怎么解出来的?

容器网络选择和设计选择。如果你并不清楚你的外部网络,或者你需要一个普适性最强的方案,假设说你对 mac 是否直连不太清楚、对外部路由器的路由表能否控制也不太清楚,那么你可以选择 Flannel 利用 Vxlan 作为 backend 的这种方案。如果你确信你的网络是 2 层可直连的,你可以进行选用 Calico 或者 Flannel-Hostgw 作为一个 backend;

最后就是对 Network Policy,在运维和使用的时候,它是一个很强大的工具,可以实现对进出流的精确控制。实现的方法我们也介绍了,要想清楚你要控制谁,然后你的流要怎么去定义。

五、思考时间

最后留一些思考,大家可以想一想:

为什么接口标准化 CNI 化了,但是容器网络却没有一个很标准的实现,内置在 K8s 里面?

Network Policy 为什么没有一个标准的 controller 或者一个标准的实现,而是交给这个容器网络的 owner 来提供?

有没有可能完全不用网络设备来实现容器网络呢?考虑到现在有 RDMA 等有别于 TCP/IP 的这种方案。

在运维过程中网络问题比较多、也比较难排查,那么值不值得做一个开源工具,让它可以友好的展示从 container 到 Host 之间、Host 到 Host 之间,或者说封装及解封装之间,各个阶段的网络情况,有没有出现问题,能够快速的定位。据我所知应该现在是没有这样的工具的。

以上就是我对 K8s 容器网络的基本概念、以及 Network Policy 的一些介绍。

首先简单回顾一下容器网络的历史沿革,剖析一下 Kubernetes 网络模型的由来;其次会剖析一个实际的实现(Flannel Hostgw),展现了数据包从容器到宿主机的变换过程;最后对于和网络息息相关的 Servcie 做了比较深入的机制和使用介绍,通过一个简单的例子说明了 Service 的工作原理。

Kubernetes 网络模型来龙去脉

首先简单回顾一下容器网络的历史沿革,剖析一下 Kubernetes 网络模型的由来;其次会剖析一个实际的实现(Flannel Hostgw),展现了数据包从容器到宿主机的变换过程;最后对于和网络息息相关的 Servcie 做了比较深入的机制和使用介绍,通过一个简单的例子说明了 Service 的工作原理。

Kubernetes 网络模型来龙去脉

1.png

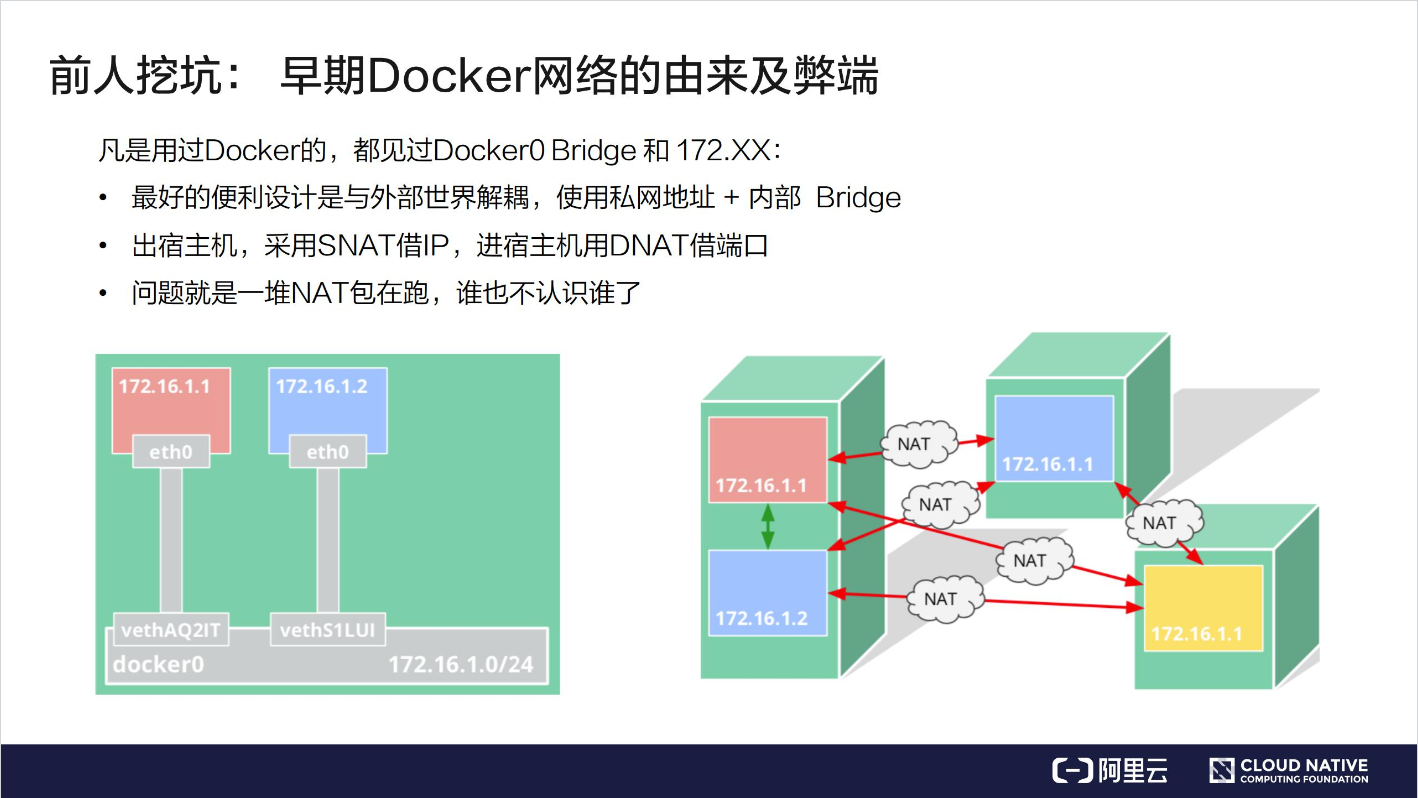

容器网络发端于 Docker 的网络。Docker 使用了一个比较简单的网络模型,即内部的网桥加内部的保留 IP。这种设计的好处在于容器的网络和外部世界是解耦的,无需占用宿主机的 IP 或者宿主机的资源,完全是虚拟的。它的设计初衷是:当需要访问外部世界时,会采用 SNAT 这种方法来借用 Node 的 IP 去访问外面的服务。比如容器需要对外提供服务的时候,所用的是 DNAT 技术,也就是在 Node 上开一个端口,然后通过 iptable 或者别的某些机制,把流导入到容器的进程上以达到目的。

该模型的问题在于,外部网络无法区分哪些是容器的网络与流量、哪些是宿主机的网络与流量。比如,如果要做一个高可用的时候,172.16.1.1 和 172.16.1.2 是拥有同样功能的两个容器,此时我们需要将两者绑成一个 Group 对外提供服务,而这个时候我们发现从外部看来两者没有相同之处,它们的 IP 都是借用宿主机的端口,因此很难将两者归拢到一起。

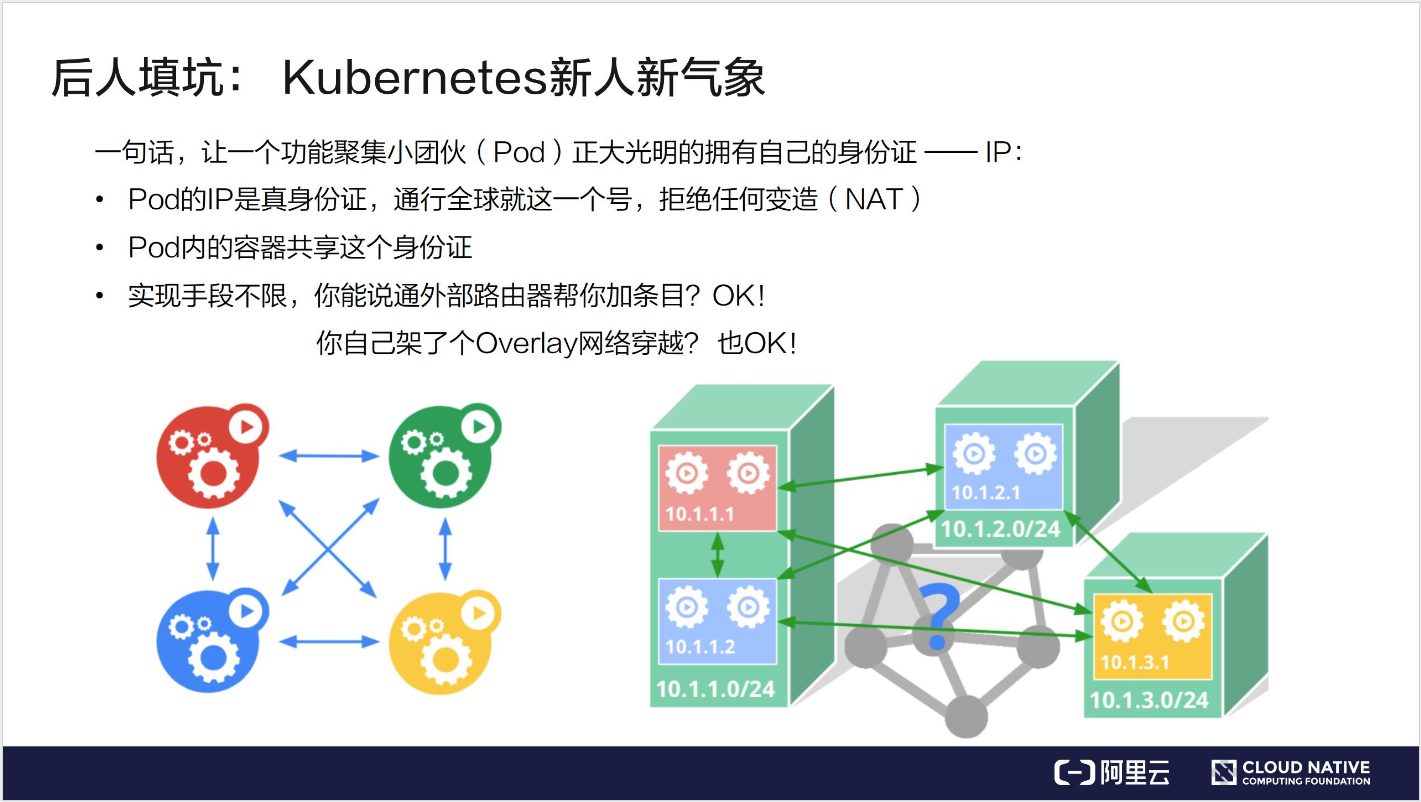

在此基础上,Kubernetes 提出了这样一种机制:即每一个 Pod,也就是一个功能聚集小团伙应有自己的 “身份证”,或者说 ID。在 TCP 协议栈上,这个 ID 就是 IP。

这个 IP 是真正属于该 Pod 的,外部世界不管通过什么方法一定要给它。对这个 Pod IP 的访问就是真正对它的服务的访问,中间拒绝任何的变造。比如以 10.1.1.1 的 IP 去访问 10.1.2.1 的 Pod,结果到了 10.1.2.1 上发现,它实际上借用的是宿主机的 IP,而不是源 IP,这样是不被允许的。Pod 内部会要求共享这个 IP,从而解决了一些功能内聚的容器如何变成一个部署的原子的问题。

剩下的问题是我们的部署手段。Kubernetes 对怎么实现这个模型其实是没有什么限制的,用 underlay 网络来控制外部路由器进行导流是可以的;如果希望解耦,用 overlay 网络在底层网络之上再加一层叠加网,这样也是可以的。总之,只要达到模型所要求的目的即可。

Pod 究竟如何上网

容器网络的网络包究竟是怎么传送的?

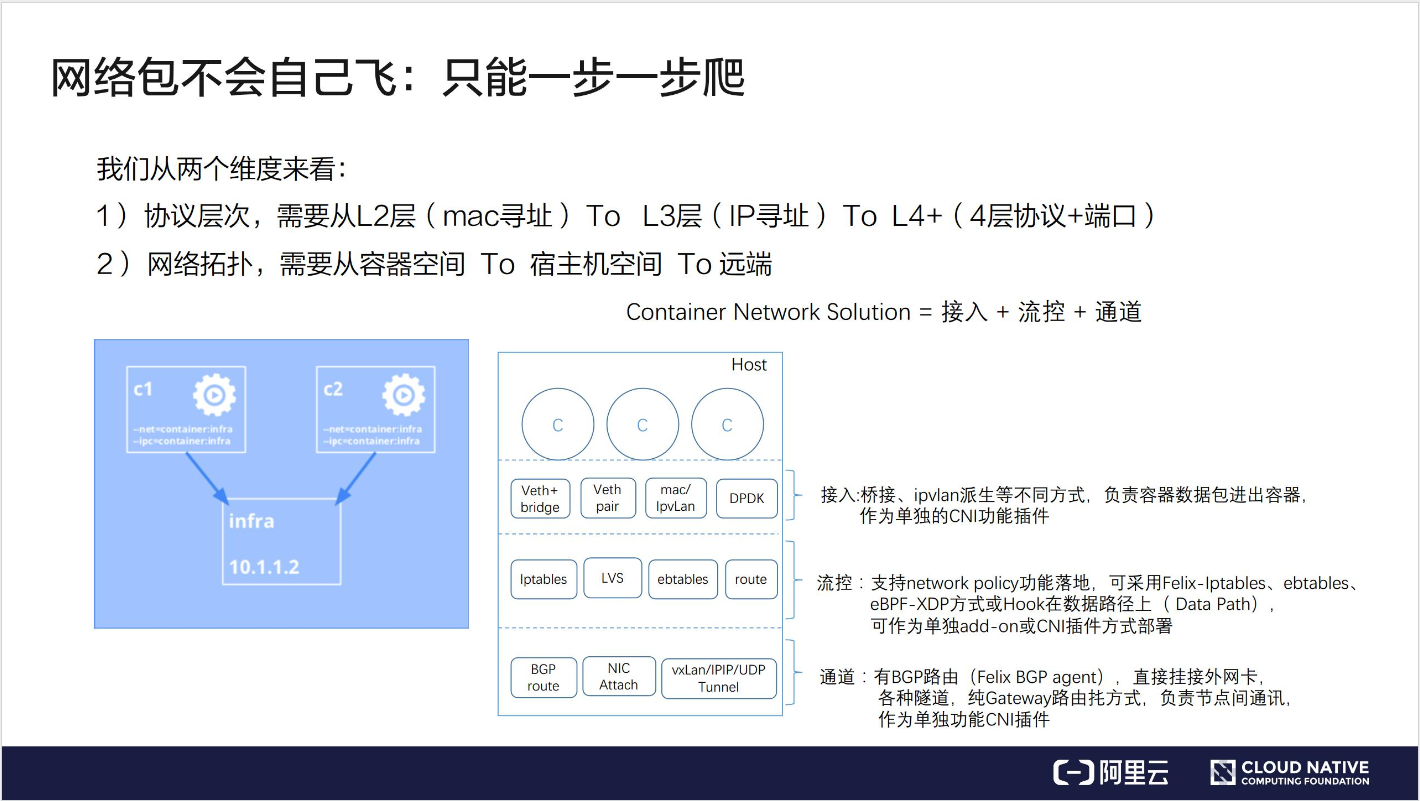

我们可以从以下两个维度来看:

协议层次

网络拓扑

第一个维度是协议层次。

它和 TCP 协议栈的概念是相同的,需要从两层、三层、四层一层层地摞上去,发包的时候从右往左,即先有应用数据,然后发到了 TCP 或者 UDP 的四层协议,继续向下传送,加上 IP 头,再加上 MAC 头就可以送出去了。收包的时候则按照相反的顺序,首先剥离 MAC 的头,再剥离 IP 的头,最后通过协议号在端口找到需要接收的进程。

第二维度是网络拓扑。

一个容器的包所要解决的问题分为两步:第一步,如何从容器的空间 (c1) 跳到宿主机的空间 (infra);第二步,如何从宿主机空间到达远端。

我个人的理解是,容器网络的方案可以通过接入、流控、通道这三个层面来考虑。

第一个是接入,就是说我们的容器和宿主机之间是使用哪一种机制做连接,比如 Veth + bridge、Veth + pair 这样的经典方式,也有利用高版本内核的新机制等其他方式(如 mac/IPvlan 等),来把包送入到宿主机空间;

第二个是流控,就是说我的这个方案要不要支持 Network Policy,如果支持的话又要用何种方式去实现。这里需要注意的是,我们的实现方式一定需要在数据路径必经的一个关节点上。如果数据路径不通过该 Hook 点,那就不会起作用;

第三个是通道,即两个主机之间通过什么方式完成包的传输。我们有很多种方式,比如以路由的方式,具体又可分为 BGP 路由或者直接路由。还有各种各样的隧道技术等等。最终我们实现的目的就是一个容器内的包通过容器,经过接入层传到宿主机,再穿越宿主机的流控模块(如果有)到达通道送到对端。

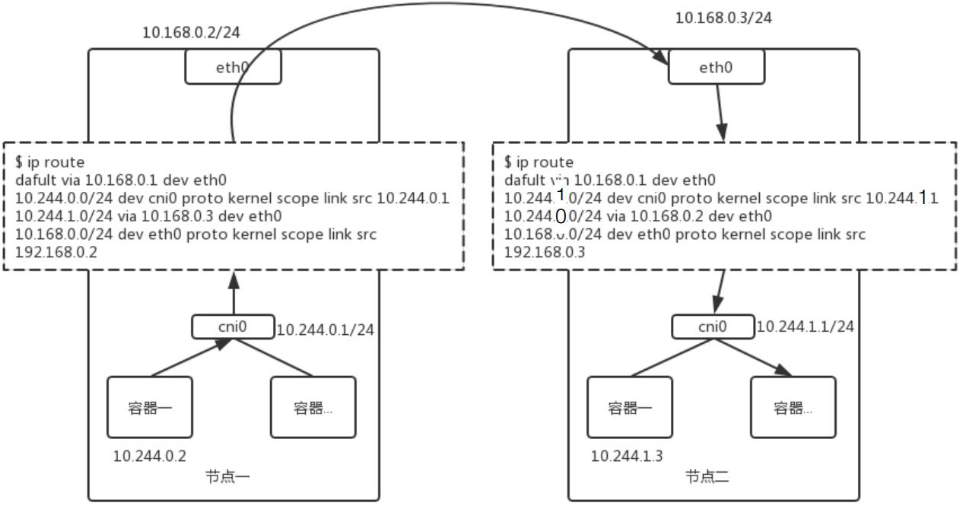

一个最简单的路由方案:Flannel-host-gw

这个方案采用的是每个 Node 独占网段,每个 Subnet 会绑定在一个 Node 上,网关也设置在本地,或者说直接设在 cni0 这个网桥的内部端口上。该方案的好处是管理简单,坏处就是无法跨 Node 迁移 Pod。就是说这个 IP、网段已经是属于这个 Node 之后就无法迁移到别的 Node 上

这个方案的精髓在于 route 表的设置,如上图所示。接下来为大家一一解读一下。

第一条很简单,我们在设置网卡的时候都会加上这一行。就是指定我的默认路由是通过哪个 IP 走掉,默认设备又是什么;

第二条是对 Subnet 的一个规则反馈。就是说我的这个网段是 10.244.0.0,掩码是 24 位,它的网关地址就在网桥上,也就是 10.244.0.1。这就是说这个网段的每一个包都发到这个网桥的 IP 上;

第三条是对对端的一个反馈。如果你的网段是 10.244.1.0(上图右边的 Subnet),我们就把它的 Host 的网卡上的 IP (10.168.0.3) 作为网关。也就是说,如果数据包是往 10.244.1.0 这个网段发的,就请以 10.168.0.3 作为网关。

再来看一下这个数据包到底是如何跑起来的?

假设容器 (10.244.0.2) 想要发一个包给 10.244.1.3,那么它在本地产生了 TCP 或者 UDP 包之后,再依次填好对端 IP 地址、本地以太网的 MAC 地址作为源 MAC 以及对端 MAC。一般来说本地会设定一条默认路由,默认路由会把 cni0 上的 IP 作为它的默认网关,对端的 MAC 就是这个网关的 MAC 地址。然后这个包就可以发到桥上去了。如果网段在本桥上,那么通过 MAC 层的交换即可解决。

这个例子中我们的 IP 并不属于本网段,因此网桥会将其上送到主机的协议栈去处理。主机协议栈恰好找到了对端的 MAC 地址。使用 10.168.0.3 作为它的网关,通过本地 ARP 探查后,我们得到了 10.168.0.3 的 MAC 地址。即通过协议栈层层组装,我们达到了目的,将 Dst-MAC 填为右图主机网卡的 MAC 地址,从而将包从主机的 eth0 发到对端的 eth0 上去。

所以大家可以发现,这里有一个隐含的限制,上图中的 MAC 地址填好之后一定是能到达对端的,但如果这两个宿主机之间不是二层连接的,中间经过了一些网关、一些复杂的路由,那么这个 MAC 就不能直达,这种方案就是不能用的。当包到达了对端的 MAC 地址之后,发现这个包确实是给它的,但是 IP 又不是它自己的,就开始 Forward 流程,包上送到协议栈,之后再走一遍路由,刚好会发现 10.244.1.0/24 需要发到 10.244.1.1 这个网关上,从而到达了 cni0 网桥,它会找到 10.244.1.3 对应的 MAC 地址,再通过桥接机制,这个包就到达了对端容器。

大家可以看到,整个过程总是二层、三层,发的时候又变成二层,再做路由,就是一个大环套小环。这是一个比较简单的方案,如果中间要走隧道,则可能会有一条 vxlan tunnel 的设备,此时就不填直接的路由,而填成对端的隧道号。

Service 究竟如何工作

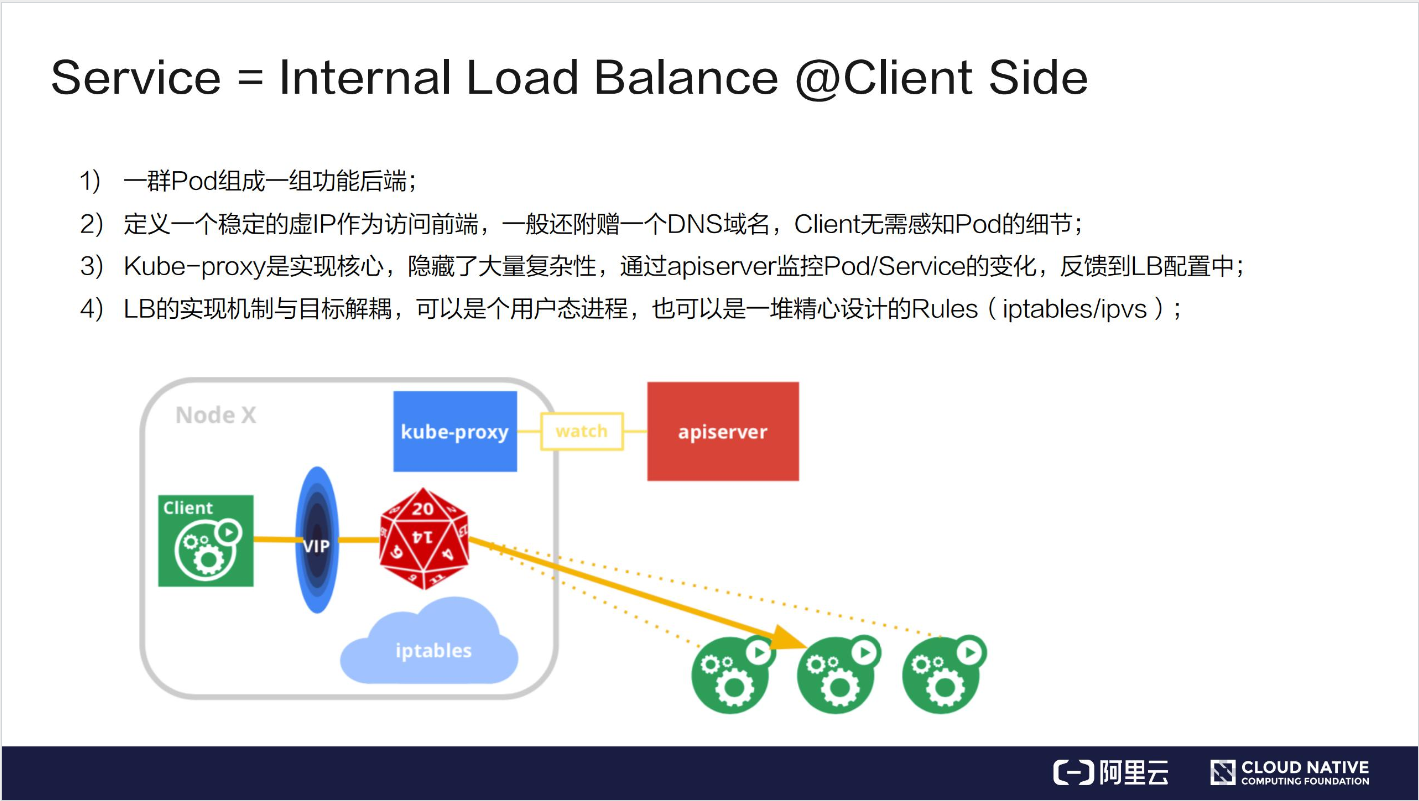

Service 其实是一种负载均衡 (Load Balance) 的机制。

我们认为它是一种用户侧 (Client Side) 的负载均衡,也就是说 VIP 到 RIP 的转换在用户侧就已经完成了,并不需要集中式地到达某一个 NGINX 或者是一个 ELB 这样的组件来进行决策。

它的实现是这样的:首先是由一群 Pod 组成一组功能后端,再在前端上定义一个虚 IP 作为访问入口。一般来说,由于 IP 不太好记,我们还会附赠一个 DNS 的域名,Client 先访问域名得到虚 IP 之后再转成实 IP。Kube-proxy 则是整个机制的实现核心,它隐藏了大量的复杂性。它的工作机制是通过 apiserver 监控 Pod/Service 的变化(比如是不是新增了 Service、Pod)并将其反馈到本地的规则或者是用户态进程。

一个 LVS 版的 Service

我们来实际做一个 LVS 版的 Service。LVS 是一个专门用于负载均衡的内核机制。它工作在第四层,性能会比用 iptable 实现好一些。

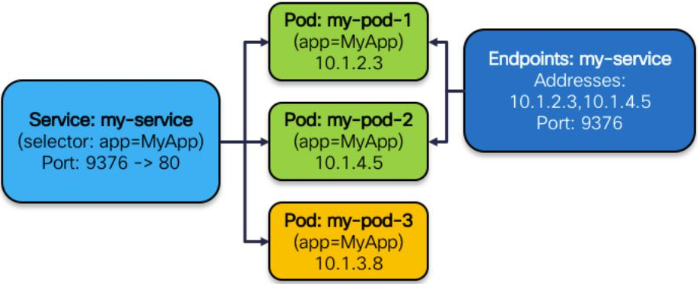

假设我们是一个 Kube-proxy,拿到了一个 Service 的配置,如下图所示:它有一个 Cluster IP,在该 IP 上的端口是 9376,需要反馈到容器上的是 80 端口,还有三个可工作的 Pod,它们的 IP 分别是 10.1.2.3, 10.1.14.5, 10.1.3.8。

它要做的事情就是

第 1 步,绑定 VIP 到本地(欺骗内核);

首先需要让内核相信它拥有这样的一个虚 IP,这是 LVS 的工作机制所决定的,因为它工作在第四层,并不关心 IP 转发,只有它认为这个 IP 是自己的才会拆到 TCP 或 UDP 这一层。在第一步中,我们将该 IP 设到内核中,告诉内核它确实有这么一个 IP。实现的方法有很多,我们这里用的是 ip route 直接加 local 的方式,用 Dummy 哑设备上加 IP 的方式也是可以的。

第 2 步,为这个虚 IP 创建一个 IPVS 的 virtual server;

告诉它我需要为这个 IP 进行负载均衡分发,后面的参数就是一些分发策略等等。virtual server 的 IP 其实就是我们的 Cluster IP。

第 3 步,为这个 IPVS service 创建相应的 real server。

我们需要为 virtual server 配置相应的 real server,就是真正提供服务的后端是什么。比如说我们刚才看到有三个 Pod,于是就把这三个的 IP 配到 virtual server 上,完全一一对应过来就可以了。Kube-proxy 工作跟这个也是类似的。只是它还需要去监控一些 Pod 的变化,比如 Pod 的数量变成 5 个了,那么规则就应变成 5 条。如果这里面某一个 Pod 死掉了或者被杀死了,那么就要相应地减掉一条。又或者整个 Service 被撤销了,那么这些规则就要全部删掉。所以它其实做的是一些管理层面的工作。

啥?负载均衡还分内部外部

最后我们介绍一下 Service 的类型,可以分为以下 4 类。

ClusterIP

集群内部的一个虚拟 IP,这个 IP 会绑定到一堆服务的 Group Pod 上面,这也是默认的服务方式。它的缺点是这种方式只能在 Node 内部也就是集群内部使用。

NodePort

供集群外部调用。将 Service 承载在 Node 的静态端口上,端口号和 Service 一一对应,那么集群外的用户就可以通过 : 的方式调用到 Service。

LoadBalancer

给云厂商的扩展接口。像阿里云、亚马逊这样的云厂商都是有成熟的 LB 机制的,这些机制可能是由一个很大的集群实现的,为了不浪费这种能力,云厂商可通过这个接口进行扩展。它首先会自动创建 NodePort 和 ClusterIP 这两种机制,云厂商可以选择直接将 LB 挂到这两种机制上,或者两种都不用,直接把 Pod 的 RIP 挂到云厂商的 ELB 的后端也是可以的。

ExternalName

摈弃内部机制,依赖外部设施,比如某个用户特别强,他觉得我们提供的都没什么用,就是要自己实现,此时一个 Service 会和一个域名一一对应起来,整个负载均衡的工作都是外部实现的。

下图是一个实例。它灵活地应用了 ClusterIP、NodePort 等多种服务方式,又结合了云厂商的 ELB,变成了一个很灵活、极度伸缩、生产上真正可用的一套系统。

首先我们用 ClusterIP 来做功能 Pod 的服务入口。大家可以看到,如果有三种 Pod 的话,就有三个 Service Cluster IP 作为它们的服务入口。这些方式都是 Client 端的,如何在 Server 端做一些控制呢?

首先会起一些 Ingress 的 Pod(Ingress 是 K8s 后来新增的一种服务,本质上还是一堆同质的 Pod),然后将这些 Pod 组织起来,暴露到一个 NodePort 的 IP,K8s 的工作到此就结束了。

任何一个用户访问 23456 端口的 Pod 就会访问到 Ingress 的服务,它的后面有一个 Controller,会把 Service IP 和 Ingress 的后端进行管理,最后会调到 ClusterIP,再调到我们的功能 Pod。前面提到我们去对接云厂商的 ELB,我们可以让 ELB 去监听所有集群节点上的 23456 端口,只要在 23456 端口上有服务的,就认为有一个 Ingress 的实例在跑。

整个的流量经过外部域名的一个解析跟分流到达了云厂商的 ELB,ELB 经过负载均衡并通过 NodePort 的方式到达 Ingress,Ingress 再通过 ClusterIP 调用到后台真正的 Pod。这种系统看起来比较丰富,健壮性也比较好。任何一个环节都不存在单点的问题,任何一个环节也都有管理与反馈。

本文总结

本文的主要内容就到此为止了,这里为大家简单总结一下:

大家要从根本上理解 Kubernetes 网络模型的演化来历,理解 PerPodPerIP 的用心在哪里;

网络的事情万变不离其宗,按照模型从 4 层向下就是发包过程,反正层层剥离就是收包过程,容器网络也是如此;

Ingress 等机制是在更高的层次上(服务<->端口)方便大家部署集群对外服务,通过一个真正可用的部署实例,希望大家把 Ingress+Cluster IP + PodIP 等概念联合来看,理解社区出台新机制、新资源对象的思考。